設計師都明白什麼是「不對」。這個字距不對,這裏的導航欄設計「有問題」,那個按鈕的比例「錯了」。有能力作出這種直覺式的判斷,是設計師的基本修養之一。不過如今理性至上的時代,很多人堅持要求解釋。沒有被描述過的事情就沒有發生,不能被講解的好就不是好。

對數據的迷戀就是最明顯的表徵。數據當然有用,但感性(名詞,非形容詞。即英文 sensibility)同樣有它的位置。人們在今天喜歡強調前者,卻遺忘了後者的作用。

Sensibility 這個概念在中國比較陌生。它在香港、臺灣和日本被譯爲「感性」。一九八零年代的香港樂隊「浮世繪」(靈魂人物梁翹柏現任「我是歌手」音樂總監)的名作〈愛花的少年〉裡有一句「花香散發了讚歎青春的感性 / 追憶不懊悔」。在中國大陸,sensibility 尚無通行譯法。「感性」雖然不夠理想,但我很喜歡。它的不完美爲它賦予了力度。

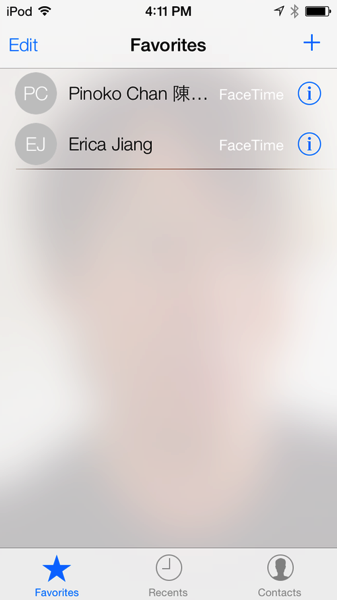

設計師佐藤可士和在今年初接受《GQ》日本版採訪時說:「日本人的感性的分辨率很高。」細膩的感性是設計師最寶貴的品質,而感性拒絕解釋。當你讚歎日本的和服或是「日本傳統色」網站時,你就感受到了這種感性。當你第一次透過 iOS 7 的 FaceTime 介面中的毛玻璃浮層看到自己模糊的影子時,會想起 Jonathan Ive 在蘋果的視頻中小心翼翼地努力將一個個單詞往外擠的樣子。那一刻你會感覺到 Ive 的意志是如何像 EVA 的駕駛員進入插入栓一樣被注入了 iOS 7 當中。

二零零九年,設計師 Douglas Bowman 因爲不滿谷歌的工程師通過 A/B 比較的方法從四十一種藍色中挑選出最終版本而辭職。他在自己的博客上寫:

是的,谷歌的某團隊無法決定兩種藍色該用哪種,於是他們就去測試介乎兩種之間的四十一種不同的藍以便作出決定。最近我在公司裡跟人就某條邊線的寬度應該是 3, 4, 還是 5 像素爭論了起來,對方還要求我爲自己的選擇給出證明。我沒辦法在這樣的環境裡做事。爭論如此細微的設計決定令我厭倦。世界上有很多更加有趣的設計問題需要解決。

需要解釋的設計是無力的。如果設計是數據,解釋就是後設數據(meta data)。在理想的世界裡,後設數據只給機器看。

Susan Sontag 在她一九六四年的宏文《反對闡釋》中說:「藝術評論的目的是讓藝術作品——以及我們自身的經驗——變得更加真實(而不是更加不真實)。批評的功能應該是展示事物爲什麼會是這樣,甚至有時是展示事物『的確是那個樣子』,而不是展示事物『是什麼意思』。我們不要藝術闡釋學,我們要藝術色情學。」

看蒼井空的影片不需要解釋,好的設計也應該如此。